Il 30 luglio alle ore 01:24 italiane (11:24 locali), un potente terremoto di magnitudo-momento 8,8 ha colpito le coste della penisola di Kamčatka. Si tratta del sesto terremoto più potente mai registrato da quanto esistono i sismometri moderni! Un evento potenzialmente catastrofico per la popolazione che abita sulle coste dell’Oceano Pacifico, ma che fortunatamente ha fatto pochi danni. Soprattutto rispetto ad altri grandi terremoti comparabili, come quello del 2011 che colpì il Giappone. Questo evento è un’occasione d’oro per parlare un po’ di questa particolare tipologia di fenomeno naturale e di analizzarlo con un approfondimento.

Un Anello di Fuoco

Lo strato solido più superficiale del nostro pianeta, la crosta, non è un blocco unico! Il guscio della Terra è frammentato in più pezzi, chiamate zolle o placche, che “galleggiano” sulla roccia più calda e plastica sottostante. I movimenti di questa roccia più fluida, che trasportano il calore terrestre dal nucleo all’esterno, trascinano queste placche, che finiscono quindi per scontrarsi. Questa è la premessa fondamentale della teoria fondante della geofisica moderna, la tettonica delle placche.

Tuttavia la roccia non è certo il materiale più scorrevole, e quindi ecco che il movimento delle placche viene impedito dall’attrito delle rocce stesse. L’energia e lo stress si accumulano progressivamente finché non si supera il punto di rottura della roccia, momento in cui si libera tutto di colpo e la placca è temporaneamente libera di muoversi: è avvenuto un terremoto.

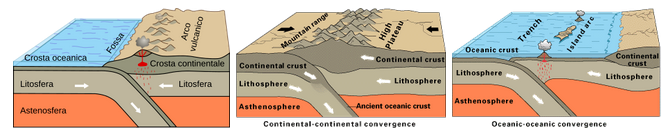

Il movimento che genera un terremoto può essere, semplificando, di tre tipi: se le placche si avvicinano si parla di margine convergente, se si allontanano di margine divergente e se scorrono l’una contro l’altra è un margine trascorrente. Le placche poi sono composte fondamentalmente da due tipologie di crosta rocciosa. Quella continentale, ricca di granito e di densità minore, e quella oceanica, ricca di basalto e di densità maggiore. La crosta continentale “galleggia” meglio sul mantello, e quindi ospita continenti e catene montuose, mentre quella oceanica “affonda” maggiormente e quindi genera le depressioni in cui si accumula l’acqua degli oceani. Praticamente quasi ogni terremoto ed evento geofisico può essere descritto usando questi ingredienti – la composizione della crosta coinvolta e la direzione del moto tettonico.

Quando si va a osservare la distribuzione e il moto delle placche del mondo, in particolare nella zona dell’Oceano Pacifico, si nota un unico, immenso, margine convergente che ne delinea le coste. Quando si ha un margine convergente può succedere solo una cosa: una delle placche perde lo scontro ed è obbligata a sprofondare sotto all’altra, un processo detto subduzione.

Quale delle due dipende proprio dalla densità della crosta coinvolta! Il caso più semplice è quello della crosta oceanica che sprofonda sotto a quella continentale a causa della sua minore densità. Lungo il margine si forma un profondo avvallamento, noto come fossa oceanica. Una volta scesa a grande profondità, la placca subdotta fonde, generando un magma ricco di gas (principalmente vapore acqueo) che risale. Ecco quindi che alle spalle di ogni fossa oceanica si forma una catena vulcanica, i cui centri eruttivi hanno un comportamento esplosivo. Si tratta di magma ricco di silice e di gas, viscoso e tiepido, in grado di formare tappi e degassare catastroficamente.

Ecco perché quel lunghissimo margine convergente avvolge il Pacifico con un immenso anello vulcanico lungo 40.000 km, delineato da imponenti fosse oceaniche (tra cui la famosa Fossa delle Marianne). È qui che avvengono i più potenti terremoti ed eruzioni del globo! È il cosiddetto Anello di Fuoco del Pacifico, e la penisola del Kamčatka appartiene proprio a questa struttura.

La terra del Ghiaccio e del Fuoco

In blu i margini di subduzione.

La Kamčatka è stata scolpita da queste forze immani. La penisola infatti si trova proprio nella propaggine orientale più estrema dell’Asia, dove la placca pacifica si scontra con quella eurasiatica e nordamericana. Il gioco delle densità parla chiaro, ed ecco che la placca pacifica (fatta da crosta oceanica) è obbligata a subdurre sotto alla crosta continentale. Per la precisione in realtà la subduzione avviene sotto a una propaggine della placca nordamericana che si “infila” tra Asia e Pacifico, nota come microplacca di Ochotsk, dal nome dell’omonimo mare interno.

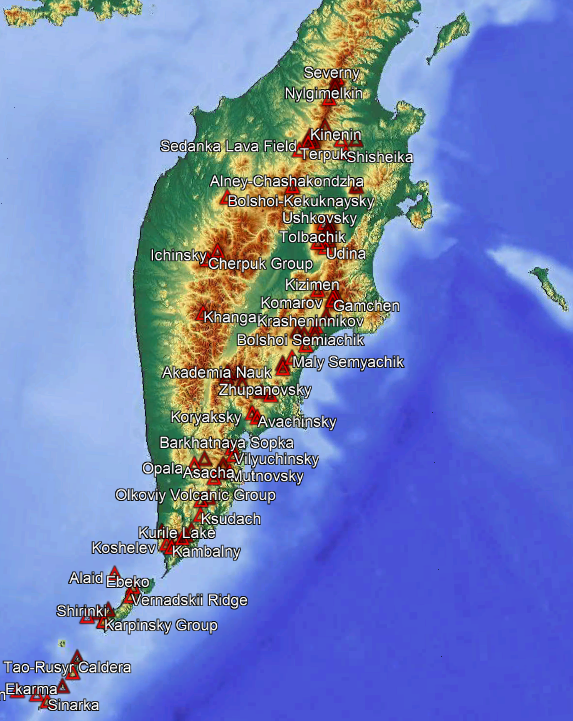

La velocità di avvicinamento tra le due placche è di ben 9 cm/anno, una delle più alte registrate sul nostro pianeta! Si forma così una profonda fossa tettonica, la fossa delle Curili – Kamčatka, lunga 1500 km e profonda fino a 9600 metri. Praticamente si allunga da Hokkaido fino a metà della Kamčatka. Alle spalle della fossa ecco l’arco vulcanico, con quasi 200 centri eruttivi.

Mentre le isole Curili sono vulcani costruiti sulla porzione oceanica della placca di Ochotsk, e quindi si presentano come coni isolati circondati dal mare, la Kamčatka è una porzione di crosta continentale. L’arco vulcanico quindi ha costruito due importanti catene montuose parallele che attraversano la penisola, i Monti Centrali e i Monti Orientali, separati dalla Valle Centrale in cui scorre il fiume che dà il suo nome alla penisola. Il vulcano più grande e importante di tutti, il Ključevskaja Sopka con i suoi 4750 metri, si trova proprio in questa valle.

Ci troviamo molto a nord, tra i 50° e i 60° di latitudine, sulle fredde coste orientali di un oceano. Il clima della Kamčatka è dunque freddo e ostile. Molti vulcani sono coperti da ghiacciai e le due catene montuose sono praticamente disabitate. Una terra ancora praticamente intoccata e selvaggia, estrema. L’unica città significativa è Petropavlovsk-Kamčatskij, la capitale del Territorio della Kamčatka. Con i suoi 165.000 abitanti ospita metà della popolazione dell’intera area amministrativa, ampia 464.000 km² (una volta e mezza l’Italia). Un luogo molto diverso dalle affollate coste giapponesi e indonesiane.

Megaterremoti

Una terra così estrema non può che essere interessata da fenomeni altrettanto estremi, come il recente terremoto di cui stiamo parlando. Che infatti non è per niente un caso isolato o una novità! Nel 1952 la penisola fu interessata da un altro di questi “megasismi”, mentre le ricostruzioni hanno dimostrato che nel 1737 un terremoto ancora più potente sconvolse l’area. La parola non è una esagerazione, perché in geologia si parla proprio di megathrust earthquake (letteralmente “terremoto da megascorrimento”). Sono terremoti totalmente diversi da quelli che interessano il nostro Paese e tipici delle aree di subduzione della placca oceanica.

In pratica, la placca oceanica vorrebbe subdurre sotto alla sua rivale, ma l’attrito delle rocce lo impedisce. Le correnti interne al mantello continuano però a spingere le due placche insieme (in questo caso al ritmo di 9 cm/anno) e per un po’ questa spinta può essere accumulata come deformazione elastica delle rocce. Il lembo della crosta continentale che striscia contro quella oceanica si piega lentamente verso il basso, trascinato dalla placca in subduzione, mentre la porzione più lontana dalla fossa si inarca verso l’alto. In questo modo si accumulano quantità veramente spaventose di energia elastica.

E come un elastico troppo teso, a un certo punto la roccia si spezza. Il lembo della crosta continentale scatta verso l’alto, permettendo alla crosta oceanica di scendere, e la tensione si rilascia in brevissimo tempo. Sono terremoti che ci ricordano che questi eventi non sono monodimensionali perché il sisma non avviene in un punto. Il terremoto è in realtà una spaccatura lunga e ampia centinaia di chilometri che si propaga a 3,5 km/s (13.000 km/h) lungo la superficie di contatto delle due placche, generando uno scuotimento del terreno che può durare interi minuti (5 minuti per percorrere 1000 km). Questi sono gli unici terremoti in grado di raggiungere, e superare, magnitudo-momento pari a 8,5 con una potenza massima teorica di 10. Il terremoto più potente della storia, quello del 1960 di Valdivia, era di questa tipologia e raggiunse magnitudo 9,6.

L’immensa porzione di fondale oceanico che si solleva di scatto causa uno spostamento importante della colonna d’acqua sovrastante, innescando l’altro fenomeno catastrofico: lo tsunami. Come una bacinella presa a martellate da sotto, l’onda si propaga per l’intero bacino oceanico. Come se non bastasse, a causa del rilascio della tensione, la porzione di placca continentale situata nell’entroterra scende di livello, facilitando la successiva inondazione. Per dare alcuni numeri: il terremoto del Tohoku del 2011 causò la rottura di un’area di faglia lunga 500 km e ampia 200 km. Il margine della placca giapponese avanzò di 50 metri verso est e 10 metri verso l’alto. L’intera isola di Honshu si spostò di 2,4 metri verso est! La costa invece sprofondò fino a 2 metri in alcuni punti, rendendo ancora più devastanti gli effetti del successivo maremoto che in alcune baie raggiunse i 30 metri di altezza.

Il terremoto del 30 luglio

Arriviamo quindi all’evento dello scorso 30 luglio in Kamčatka. La cartina a sinistra, realizzata dall’USGS, mostra la situazione storica, dove ogni cerchio rappresenta un terremoto. Il diametro è proporzionale all’intensità del sisma mentre il colore alla sua profondità. La linea nera dotata di triangoli rappresenta il margine convergente di subduzione dove le due placche si toccano in superficie, cioè la fossa oceanica, mentre le linee in verdolino sono come le isoipse di una cartina geografica. Fondamentalmente mostrano la profondità raggiunta dalla placca pacifica, che si inabissa sotto alla penisola e all’arco delle Curili. Salta subito all’occhio la potenza tipica dei terremoti di questa zona, decine di eventi superiori a magnitudo 8,0 nell’ultimo secolo. Si notano chiaramente anche il 9,1 del 2011 del Tohoku, a sud… e un 9,0 del 1952 vicinissimo all’epicentro dell’evento in oggetto!

È abbastanza strano che eventi di tale potenza interessino la stessa porzione di faglia nel corso di soli 70 anni, perché serve tempo perché l’energia si accumuli. Analizzando il terremoto del 1952 è emerso che la rottura avvenne a una profondità maggiore del solito, tra i 40 km e gli 80 km, e questo significa che la parte più superficiale della faglia era rimasta incastrata, con il suo patrimonio di energia. In pratica, si potrebbe dire che il terremoto del 2025 ha terminato quanto era stato iniziato da quello del 1952. Se settant’anni fa la rottura fosse stata completa avrebbe sicuramente prodotto un sisma più intenso!

Anche considerando questo si tratta comunque di una regione molto produttiva! Storicamente la stessa faglia produsse un magnitudo 9,1 nel 1841 e un colossale magnitudo 9,3 nel 1757 (magnitudo stimate, non c’erano ancora sismometri). Tutti e tre i terremoti in esame furono associati a imponenti maremoti. Quello del 1757 raggiunse i 20 metri di altezza sulle isole Curili, con picchi di 63 metri stando a una testimonianza dell’epoca, mentre quello del 1841 fu di circa 15 metri così come quello del 1952.

Il terremoto del 30 luglio ha interessato un’area della faglia lunga 390 km e larga 140 km, che è scivolata in avanti di circa 12 metri. Il tutto è durato all’incirca 4 minuti, per una magnitudo-momento finale pari a 8,8. Considerato questo, e quanto avvenuto in passato, tutto faceva presupporre che anche per l’evento del 2025 ci sarebbe stato uno tsunami importante.

L’onda del porto

“Tsunami” è una parola giapponese che significa “onda del porto”. In pratica i pescatori uscivano al largo, e quando tornavano a casa trovavano il porto, e la città, completamente devastati. Il maremoto era passato sotto alla loro barca senza che se ne accorgessero nemmeno. Questa è infatti la caratteristica più inquietante del maremoto, perché quando si trova in mare aperto è quasi impercettibile. L’onda è alta poche decine di centimetri ed è lunga interi chilometri, però si muove velocissima, con punte di 800 km/h. Quando il fondale si abbassa l’energia dell’onda si concentra via via in uno spessore di acqua inferiore. Ecco che l’onda si accorcia, rallenta e si solleva e quando raggiunge la costa ha proporzioni titaniche.

Ma attenzione, lo tsunami non è un’onda più grande delle altre. Non è un cavallone da surfare. Si tratta di qualcosa di immenso, perché è praticamente come se l’intero oceano fosse in movimento. Quando arriva a terra la cosiddetta “onda” si presenta più come una marea inarrestabile. Il livello del mare si solleva e l’acqua invade l’entroterra, senza arrestarsi finché non esaurisce il suo impeto. Poi ritorna a mare e trascina ogni cosa con sé.

È questa la vera potenza di un maremoto! Anche una quota di inondazione di appena mezzo metro è in grado di causare danni importanti alle infrastrutture portuali e a qualsiasi cosa si trovi al di sotto di tale quota. Un’onda di mezzo metro fa ridere, ci giochi col gommone in spiaggia, uno tsunami di mezzo metro strappa i serbatoi di carburante dalle fondamenta. E soprattutto può attraversare di nascosto l’intero oceano, colpendo 12 ore più tardi le coste dell’altro lato del pianeta!

Da questo punto di vista le Hawaii e il Giappone sono stati i primi luoghi a dotarsi di protocolli di preallerta, evacuazione e gestione dell’emergenza. Il cataclisma più grave del 21esimo secolo, il terremoto di Sumatra del 2004, però ha fatto cambiare molte cose. Ora esistono degli uffici dedicati all’allerta per l’intero bacino oceanico, sia nel Pacifico che nell’Indiano, e tutte le nazioni che si affacciano su di essi hanno messo in piedi dei programmi di preallerta ed evacuazione.

Lo tsunami fantasma

Ecco quindi che non appena i sismometri hanno misurato la scossa di terremoto è stata diramata l’allerta sull’intero bacino del Pacifico. I modelli hanno calcolato altezza potenziale e velocità del maremoto, le nazioni hanno attivato i protocolli di allerta ed evacuazione. Nel solo Giappone l’evacuazione ha interessato quasi due milioni di persone in 133 località costiere! Nell’intero Pacifico sono state forse decine di milioni (dati affidabili sono quasi impossibili da recuperare al momento, si saprà di più a bocce ferme)… e poi per fortuna non è successo quasi niente.

Cioè, calma, ditelo agli abitanti di Severo-Kurilsk. La cittadina si trova sulla prima isola delle Curili, appena al largo della punta della Kamčatka, e nel suo porto sono state osservate onde di circa 5 metri. I danni causati non sono pochi, il porto praticamente non esiste più, ma non è morto nessuno! Questo perché la cittadina era già stata spazzata via nel 1952, ed è stata ricostruita a una quota maggiore.

Anche nel resto della costa della Kamčatka il maremoto ha raggiunto i 5 e i 6 metri sulle coste immediatamente prospicienti al sisma, forse con picchi di 10-15 metri in alcune insenature. Allontanandosi dall’origine però i valori scendono in fretta: l’onda massima registrata in Giappone è stata di 1,3 metri, in Polinesia 1,5 metri, alle Hawaii tra 1,7 e 1,2 metri, negli USA 1,1 metri e in Cile tra 2,4 e 1,0 metri (nel video si vede come i vari riflessi delle onde si focalizzano sulla punta del continente, aumentando le ampiezze). Il computo finale vede una sola vittima (indiretta, un incidente stradale avvenuto durante l’evacuazione in Giappone) e 25 feriti (21 indiretti, principalmente colpi di calore in Giappone). Il grosso dei danni è stato causato dal sisma nelle città della Kamčatka, il maremoto è stato decisamente secondario.

Valori che hanno portato molti a dire: “Tutto qua? Ne valeva la pena?”. A questa affermazione di una miopia sconvolgente si può rispondere solamente in un modo: fatevi furbi.

I modelli di evacuazione considerano sempre lo scenario peggiore immaginabile, ma è difficilissimo prevedere l’altezza effettiva di uno tsunami. E non ha senso condurre un’evacuazione parziale se c’è il rischio che la gente venga spazzata via lo stesso perché “ti sei trattenuto”. Alcune migliaia delle 15.000 vittime causate dallo tsunami del 2011 avvennero perché lo tsunami fu in grado di raggiungere proprio alcuni rifugi, ritenuti sicuri a causa di una sottostima dell’onda. Bisogna essere preparati, e se poi la situazione è meno grave del previsto tanto di guadagnato! In secondo luogo, i protocolli hanno funzionato! Il numero di vittime e feriti è così contenuto non solo perché la zona più colpita, la Kamčatka, è praticamente disabitata, ma anche perché nel resto del Pacifico si sono svolte le operazioni di preparazione, sensibilizzazione ed evacuazione corrette. Cioè, abbiamo imparato qualcosa dal 2004.

In merito al perché effettivamente lo tsunami sia stato più “deludente” ci sono un po’ di ipotesi in campo, ma tutto si riduce a un’idea semplice: ogni terremoto, e tsunami, è una storia a sé. La descrizione fatta in questo articolo è una mera semplificazione di una disciplina estremamente complessa, una serie di pennellate impressionistiche per riprodurre una tela iperrealista. L’ipotesi più gettonata è che lo spostamento della faglia sia avvenuto più in orizzontale che in verticale, visto che molta energia era già stata rilasciata nel 1952. Il movimento prevalentemente orizzontale ha causato uno spostamento meno significativo della colonna d’acqua, da cui il maremoto un po’ più “spompato” del previsto.