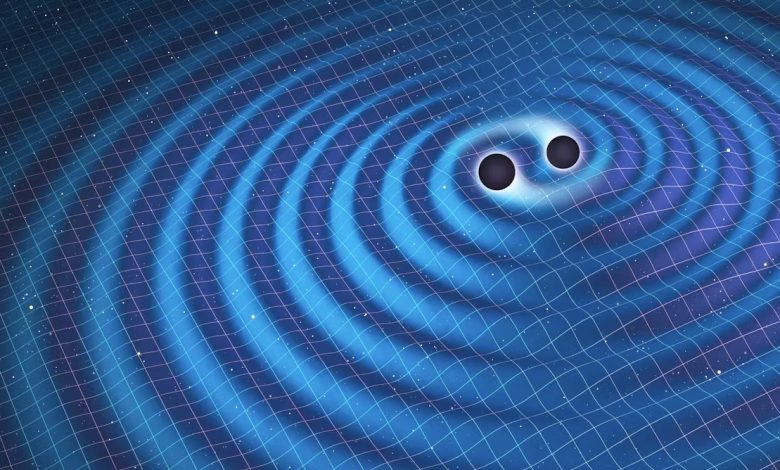

10 anni fa il mondo scientifico stava per entrare in una nuova era, perché era il 15 settembre del 2015 quando fu ricevuta la prima onda gravitazionale della storia. L’umanità si trovava dotata di un nuovo senso con il quale esplorare l’universo. È come aver usato solo gli occhi per tutta la vita e trovarsi improvvisamente dotati di udito! Un risultato spettacolare ottenuto 100 anni dopo la sua predizione, grazie a decenni di lavoro ininterrotto e allo sviluppo di tecnologie totalmente nuove.

È passato un decennio e le onde gravitazionali sono diventate qualcosa del tutto normale. Ai due interferometri americani di LIGO si è unito quello europeo, Virgo, costruito in Italia, e infine quello giapponese KAGRA, creando una rete globale di collaborazione. A maggio del 2023 è iniziata una nuova fase osservativa e giusto un anno fa vi portavamo nella pancia dell’interferometro italiano, in occasione dell’inizio del suo lavoro in tandem con gli altri rivelatori.

Una collaborazione proficua!

2022 da parte della collaborazione.

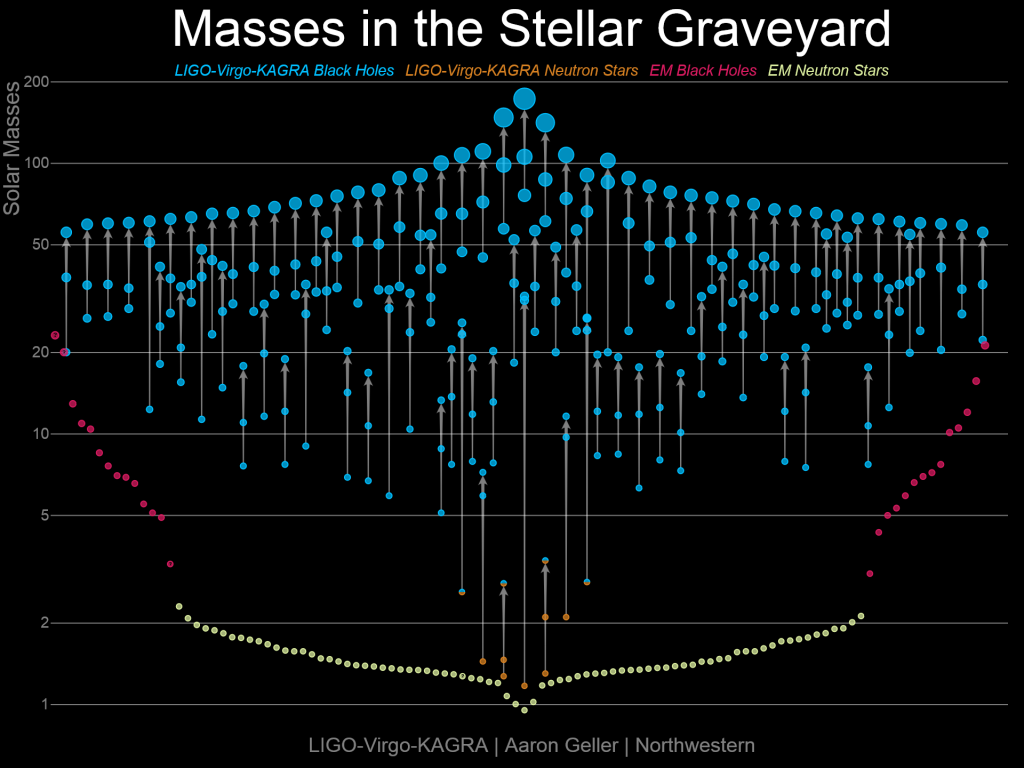

Il miglioramento delle tecnologie, delle tecniche e delle calibrazioni hanno fatto sì che in questi due anni di lavoro la rete di interferometri abbia osservato addirittura 200 eventi di fusione di buchi neri, il doppio di quanto fatto negli otto anni precedenti! E questo significa che ora è possibile fare statistica e farsi un’idea molto più generale del fenomeno.

Qui entra in scena il segnale osservato dai soli interferometri di LIGO nel novembre del 2023, da cui il nome: GW231123. Perché è totalmente fuori dagli schemi. Si tratta della fusione di due buchi neri particolarmente massicci, rispettivamente di 137 e 103 masse solari circa. La fusione ha prodotto un buco nero da circa 225 masse solari. Sì lo so, 137+103 non fa 225, è che la differenza è stata convertita in energia pura! L’energia dell’onda gravitazionale. A causa dell’osservazione da parte di due soli interferometri non siamo stati in grado di calcolarne distanza e posizione con accuratezza (stimata tra i 2 e i 13 miliardi di anni luce di distanza) ma ciò non rende l’evento meno interessante, anzi.

Buchi neri proibiti

Innanzitutto, questi buchi neri non dovrebbero esistere. O meglio, non sappiamo come si formano! I nostri modelli di evoluzione stellare prevedono la formazione di buchi neri con al massimo qualche decina di masse solari, ma sicuro non centinaia. È una questione di come muoiono le stelle più grandi di tutte, perché oltre una certa soglia (circa 160 masse solari) avviene un tipo particolare di supernova, detto “a instabilità di coppia” che sbriciola completamente la stella, senza lasciare nulla. Cioè, c’è un limite a quanto grossi possono essere i buchi neri prodotti dalla morte di una stella.

Poi sappiamo che le stelle all’alba del Cosmo, quelle fatte di idrogeno ed elio puro, potevano raggiungere migliaia di masse solari, e che sopra le 250 entra in gioco un altro fenomeno: il collasso diretto. La stella alla fine della sua vita non esplode né fa nulla di particolarmente eclatante, semplicemente collassa in buco nero. C’è quindi un intervallo di massa, diciamo tra le 70 e le 250 masse solari, per il quale non si possono formare buchi neri. Quindi perché i due progenitori di GW231123 avevano questa massa “proibita”?

L’unione fa la forza

La risposta potrebbe essere in un’altra proprietà notevole di questo evento. Dalla forma dell’onda gravitazionale è possibile ricostruire la velocità di rotazione dei progenitori, ed è emerso che entrambi i buchi neri ruotavano in modo estremamente rapido, quasi al limite del possibile. Questo suggerisce che i due progenitori potrebbero essere a loro volta il risultato della fusione di più buchi neri, stavolta con masse “permesse” dai meccanismi di formazione. Si tratterebbe quindi di una conferma del cosiddetto modello gerarchico che vede la formazione di buchi neri via via sempre più grandi grazie alla fusione progressiva di oggetti di dimensioni minori.

Il modello gerarchico, al momento, è la migliore risposta che abbiamo alla domanda “come nascono i buchi neri supermassicci?”, cioè quelli da milioni se non miliardi di masse solari che troviamo al centro di molte galassie. Perché purtroppo “basta che il buco nero mangi” non funziona, c’è un limite fisico alla velocità con cui un buco nero può assimilare materia. Un limite che fa sì che serva TROPPO tempo perché un buco nero stellare cresca a sufficienza da diventare supermassiccio. Specialmente quando osserviamo buchi neri supermassicci all’alba dei tempi, appena poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang.

Il modello gerarchico è un’idea piuttosto semplice in apparenza: i buchi neri nascono piccoli, però nel tempo si fondono a formare mostri sempre più grandi. L’astrodinamica di una galassia fa sì che gli oggetti più densi si “sedimentino” progressivamente verso il nucleo della stessa, e questo fa sì che tutti i buchi neri finiscano prima o poi per andarsi a fondere. Una volta acquisita abbastanza massa tramite le fusioni, il buco nero centrale è in grado di assimilare anche gas e materia varia più rapidamente, iniziando così la sua crescita a dismisura.

Il grosso problema è dimostrare questo meccanismo, e soprattutto valutarne la velocità. Soprattutto visti i mostri supermassicci già presenti a Universo giovanissimo. Ed è proprio per questo che LIGO, Virgo e KAGRA ascoltano attentamente le onde gravitazionali. Perché la risposta a questa domanda si trova proprio nascosta in quei segnali.